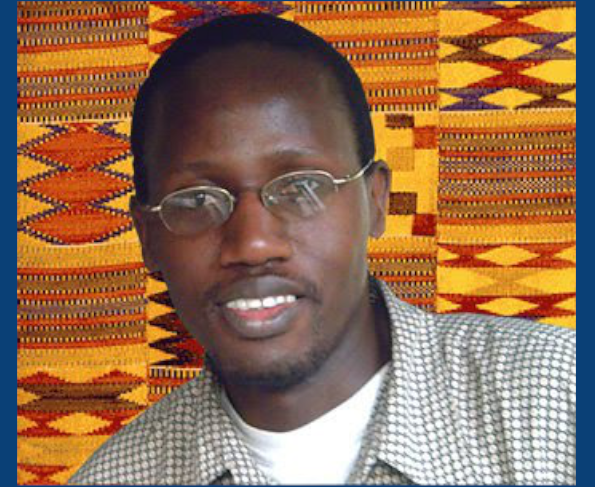

INTERVIEW KHADIM NDIAYE, CHERCHEUR EN HISTOIRE DE L’AFRIQUE

Chercheur en histoire de l’Afrique, l’Enseignant nous livre un vibrant témoignage sur la vie et l’œuvre de Cheikh Anta Diop qui a largement contribué à la restauration de la vérité scientifique et la promotion des langues africaines, notamment locales, gage de développement et d’indépendance.

Au stade actuel, les archives de l’IFAN Ch. A. Diop et de l’UCAD sont malheureusement muettes sur tout ce qui concerne Cheikh Anta Diop. Quelle explication peut-on donner à cette donne ?

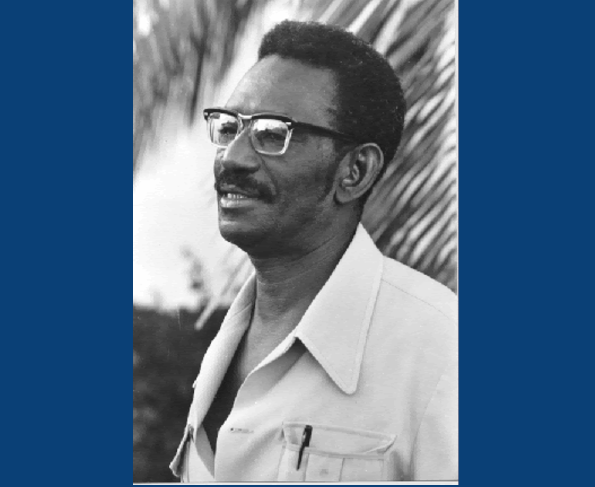

Cheikh Anta Diop, auteur controversé, a longtemps eu la réputation d’un penseur infréquentable qui a osé bousculer les idées reçues sur l’histoire de l’Afrique. De son temps, très peu d’intellectuels se sont risqués à écrire sur lui, au sein même de l’Université. Ceci explique certainement cette situation. Mais curieusement, on note aujourd’hui un regain d’intérêt autour de sa pensée. Il y a un réel engouement, chez les jeunes notamment et on ne compte plus le nombre d’articles scientifiques et d’ouvrages qui lui sont consacrés.

Quel est l’apport de ses travaux à la recherche scientifique à l’UCAD et en Afrique en général ?

Un de ses principaux apports est d’avoir théorisé et démontré l’antériorité des civilisations noires. Le continent africain est à l’origine de tout le développement de la civilisation humaine. Cela a été rendu possible par la démonstration qu’il a faite de la « continuité historique » de l’Afrique, faisant remonter son origine à l’Antiquité, ruinant ainsi la thèse des « siècles obscurs » communément soutenue à son époque.

Le rôle de Cheikh Anta DIOP dans la restauration et la préservation de la vérité scientifique, comment l’évaluer ?

Cheikh Anta Diop a joué un rôle de pionnier dans la restauration de la vérité scientifique sur l’Afrique. Si la thèse de l’antériorité des civilisations africaines a été évoquée par des auteurs antérieurs, son apport décisif a été d’en faire un « concept scientifique opératoire » qu’il a pu vérifier dans plusieurs domaines de la connaissance : historique, linguistique, philosophique, sociologique, etc.

Pourquoi a-t-il toujours ramé à contre-courant de la Communauté scientifique internationale ?

Certaines thèses, très en vue à son époque et qui dissimulaient en réalité un projet de domination, faisaient de l’Afrique le parent pauvre de l’histoire, un continent fruste qui n’a rien apporté. Diop a opéré un renversement épistémologique en montrant que l’Afrique est la mère des civilisations. C’est donc une confrontation qui instaure une césure radicale dans la vision de l’histoire de l’humanité.

À quel point pouvez-vous évaluer les impacts (positifs comme négatifs) de son engagement politique ou de son génie politique sur son parcours d’homme de sciences ?

L’impact positif c’est la référence sur l’éthique tout au long de sa carrière politique. Cheikh Anta Diop a refusé à plusieurs reprises l’offre de postes ministériels et parlementaires faite à son parti. Il a toujours refusé les compromissions. Ce qui lui a valu d’être combattu. Il aurait pu faire beaucoup plus au niveau de la formation et de la recherche scientifique si les pouvoirs publics n’avaient pas transféré l’adversité politique sur le terrain de la science.

D’aucuns disent que Cheikh Anta DIOP était bien au-dessus de son époque, qu’en pensez-vous ?

Ceux qui vont à l’encontre de la doxa officielle dans le domaine du savoir sont en général incompris et rejetés de prime abord. C’est bien une marque de supériorité que de renverser une perspective communément admise, d’offrir des paradigmes nouveaux de lecture et d’user d’une méthodologie pluridisciplinaire. C’est ce que fit Cheikh Anta Diop.