Souverainetés et Restitutions : l’IFAN accueille un colloque international pour le retour des trésors africains

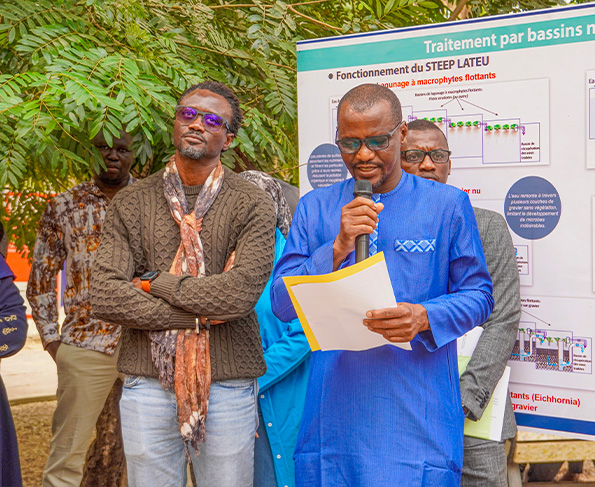

Du 23 au 26 février 2026, les musées de l’IFAN (Théodore Monod d’art/Musée historique de Gorée) ainsi que le Musée des Civilisations noires ont organisé un colloque international intitulé « Souverainetés et restitutions des biens culturels ».

Ce colloque, qui a réuni des experts d’Afrique, d’Europe et des États-Unis, est une étape majeure dans la réflexion sur le retour et la restitution des biens culturels spoliés pendant la colonisation.

Pour les organisateurs et les autorités sénégalaises, la question de la restitution dépasse largement le cadre de l’art. Comme l’a souligné Abdoulaye Koundoul, conseiller technique culturel à la Primature, il s’agit d’une « exigence morale et politique ». Selon lui, la souveraineté d’un peuple est indivisible : sans une souveraineté sur son histoire et son récit national, un pays ne peut prétendre à une pleine souveraineté économique ou politique.

L’un des objectifs majeurs de ce colloque est de déconstruire l’argumentaire occidental qui tend à limiter ces objets à leur seule dimension esthétique.

« Ces objets n’avaient pas une vocation esthétique seulement. Ils avaient une vocation sociale, et étaient notamment liés aux cultes », a expliqué Abdoulaye Koundoul.

Un bilan des restitutions jugé dérisoire au Sénégal

Malgré les promesses de restitution formulées par le gouvernement français dès 2017, un seul objet emblématique a, à ce jour, été restitué au Sénégal : le sabre d’El Hadj Omar Tall. Ce bilan, jugé « dérisoire » par les acteurs culturels, nourrit un sentiment d’insuffisance face aux enjeux de mémoire et de justice patrimoniale.

Ceux‑ci appellent à accélérer le plaidoyer politique, en étroite collaboration avec les chercheurs, afin d’obtenir le retour d’autres objets appartenant au patrimoine sénégalais, identifiés dans le rapport de Felwine Sarr consacré à la restitution des biens culturels.

Selon Mamarame Seck, enseignant-chercheur à l’IFAN Cheikh Anta Diop, coorganisateur de ce colloque, « Il ne doit y avoir aucune condition à la restitution des biens culturels ».

Il fustige les lois européennes, notamment françaises, qui comportent encore trop de « garde-fous » et de conditions techniques (capacités de conservation, locaux, etc.) qu’il considère comme une insulte à la souveraineté africaine.

Des voies de récupération alternatives

Face à la lenteur des États, d’autres initiatives émergent. La sociologue Saskia Cousin Kouton, membre du comité scientifique du colloque, estime que la question du retour des biens culturels est « plus vaste » et nécessite « d’autres modalités de récupération ».

Le colloque a notamment mis en lumière l’exemple de la communauté mouride, qui a choisi la voie du rachat. Des fidèles ont ainsi acquis des photographies de Cheikh Ahmadou Bamba afin de les rapatrier au Sénégal. Si cette démarche est saluée pour son efficacité immédiate, elle pose question. Pour beaucoup, le rachat ne doit pas devenir la norme, car il s’agit d’un droit d’obtenir la restitution d’objets spoliés..

Une exposition abritée par le Musée historique de Gorée intitulée « Ku ñaan ñàkk, soo jëndee am » signifiant « Ce que la demande ne t’accorde pas. L’achat te le l’offre », met d’ailleurs en avant cet engagement des communautés dans la préservation et la restitution de leur patrimoine.

Une science engagée pour l’avenir

Le colloque, qui se déroule sur plusieurs sites emblématiques (Musée Théodore Monod, Musée historique de Gorée, Musée des Civilisations noires), se veut le point d’aboutissement de quatre années de recherches mondiales.

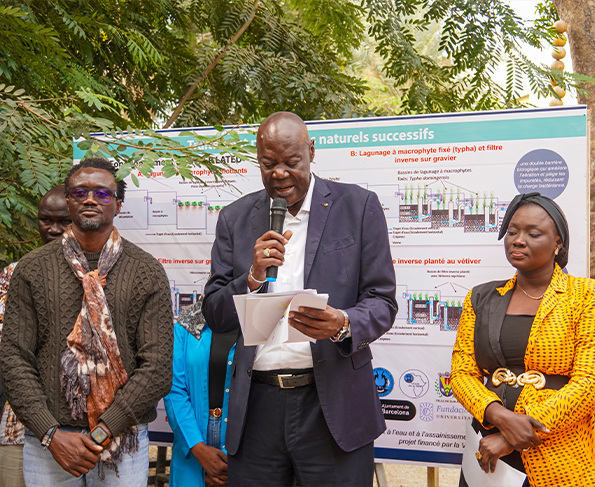

Pour le Pr Matar Ndiaye, Directeur de l’IFAN, la restitution est un processus qui engage les mémoires collectives et les récits nationaux. L’objectif est clair : permettre aux jeunes générations de comprendre le lien intrinsèque entre ces objets et l’évolution de leur société. Il ne s’agit plus seulement de regarder vers le passé, mais d’anticiper l’avenir en reprenant possession de son identité culturelle.

Depuis sa création, l’Institut fondamental d’Afrique noire s’est engagé à inventorier, conserver et mettre en valeur les héritages culturels du continent. Dans le contexte actuel marqué par les débats sur les restitutions, l’institution est désormais appelée à élargir sa réflexion au cadre dans lequel ces œuvres peuvent revenir, être accueillies et donner lieu à de nouvelles formes de collaboration.

« Aujourd’hui, il nous appartient également de réfléchir aux conditions éthiques, scientifiques et institutionnelles du retour des œuvres, à leurs modalités d’accueil et aux nouvelles formes de coopération qu’elles appellent », a souligné le directeur de l’IFAN, Pr Matar Ndiaye

Les débats se sont poursuivis jusqu’au 26 février avec l’espoir que ce rendez-vous de Dakar serve à relancer un processus de restitution total et sans compromis.